Urgencias pediátricas: protocolo de atención hospitalaria

Como se suele decir en los servicios de urgencias pediátricas y en el ámbito de la pediatría en general: “un niño no es un adulto en miniatura”. El paciente pediátrico tiene múltiples factores que influyen en su atención y un manejo específico en el que es absolutamente importante la formación y basar nuestras actuaciones en evidencia científica. En las urgencias pediátricas el tiempo es limitado, la ansiedad crece con rapidez y una buena preparación puede marcar la diferencia.

¿Qué se considera una urgencia pediátrica?

Según la Asociación Española de Pediatría, la urgencia pediátrica es una situación clínica con capacidad para generar deterioro o peligro para la salud o la vida del paciente en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la instauración de su tratamiento efectivo, ya sea por enfermedad aguda, traumatismo o exacerbación de patologías crónicas.

En cuanto a la edad que abarca la pediatría, esta especialidad médica se ocupa del cuidado integral desde el nacimiento hasta la adolescencia. Cronológicamente, la pediatría comprende desde el nacimiento hasta los 18 años. En España, depende del nivel asistencial (atención primaria o atención hospitalaria), del tipo de patología (aguda o crónica), de la Comunidad Autónoma y del tipo de centro (público o privado) el establecer la edad de corte de paso de pediatría a adultos y suele ser de 14 años.

En el ámbito de las urgencias pediátricas a nivel de las emergencias extrahospitalarias, es posible que un niño pueda ser atendido por un equipo no especializado en pediatría y por un médico que no sea pediatra.

Diferencias entre las urgencias pediátricas y las urgencias de adultos

El manejo de una urgencia pediátrica difiere radicalmente de la atención a adultos debido principalmente a la presentación clínica, pero sobre todo a la fisiología, especialmente en los más pequeños o lactantes. Suelen tener el sistema inmunológico inmaduro, las vías aéreas más estrechas (diámetro traqueal de 4 mm en lactantes vs 20 mm en adultos) y una mayor relación superficie corporal/peso que puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotermia o golpe de calor, entre otros factores.

Además, en comparación con el adulto, los problemas graves en niños pueden no ser evidentes desde el principio. Por ejemplo, en el shock en niños la hipotensión se presenta de forma tardía por su capacidad fisiológica de modificar otros parámetros como las resistencias vasculares periféricas y la frecuencia cardiaca. Por otro lado, la comunicación en la urgencia pediátrica es diferente: existe una dificultad en la comunicación sintomática. La anamnesis, la toma de constantes vitales y la exploración pueden verse dificultadas o alteradas por el movimiento, la falta de cooperación o el llanto.

Por todas estas razones, las urgencias pediátricas ponen a prueba nuestras habilidades clínicas, así como nuestra capacidad de organización y manejo emocional. Y es por esto por lo que este tipo de urgencias requieren enfoques especializados que tengan en cuenta las necesidades específicas de los niños en términos de anatomía, fisiología, desarrollo y aspectos psicosociales.

Tipos de urgencias pediátricas más frecuentes

Las urgencias pediátricas pueden clasificarse de forma sencilla grandes grupos: infecciosas, respiratorias, neurológicas y traumatológicas. Dentro de cada uno, existen múltiples presentaciones clínicas que pueden variar mucho con el adulto e incluso dentro de la pediatría, entre la edad del paciente.

Infecciones agudas

La fiebre, sobre todo en lactantes, sigue siendo una de las principales causas de preocupación y de motivo de consulta en la urgencia pediátrica. Pero lo que marca la urgencia no es la fiebre en sí, sino los signos de alarma que la acompañan: decaimiento, irritabilidad, dificultad para despertar, mala perfusión periférica o dificultad respiratoria.

La causa más frecuente suelen ser las infecciones respiratorias, pero también hay que prestar especial atención a las infecciones del tracto urinario, que pueden pasar desapercibidas en bebés y presentar solo fiebre sin foco.

Dificultad respiratoria

Las exacerbaciones o crisis asmáticas son consideradas la urgencia pediátrica más frecuente en este apartado. Suponen alrededor del 5% de las consultas en los servicios de urgencias pediátricos llegando al 15% en otoño.

La principal causa de hospitalización en pediatría, en concreto en menores de un año es la bronquiolitis aguda. En los meses en los que existe mayor incidencia de esta enfermedad, puede constituir hasta un 15% del total de volumen de las consultas a los servicios de urgencias pediátricos.

En este apartado, afortunadamente con menos frecuencia, pero con extrema gravedad, tenemos la anafilaxia y el atragantamiento. Las reacciones alérgicas en la mayoría de las ocasiones ocurren por alimentos. Y es con ciertos alimentos también con los que debemos tener especial cuidado en cuanto al atragantamiento en menores de 5 años, siendo extremadamente cuidadosos entre los menores de 2 años.

Trastornos neurológicos

La convulsión febril simple es muy frecuente y, aunque generalmente benigna, constituye uno de las situaciones más desagradables para la familia. Representa más de dos tercios de los episodios de estatus epiléptico en niños entre 1 y 2 años.

El síncope es un motivo de consulta frecuente en urgencias en la edad pediátrica, representando el 1-3% de las visitas. Aunque genera preocupación, a estas edades la mayoría son benignos, aunque siempre conviene descartar causas cardiacas congénitas.

Traumatismos y accidentes

Los accidentes constituyen una de las principales causas externas de morbilidad infantil. Entre ellos se encuentran traumatismos craneales, caídas, fracturas, intoxicaciones o envenenamientos, ahogamientos, etc. En este apartado también están las quemaduras. Las térmicas por contacto con líquido caliente (escaldadura) son las más frecuentes. En pediatría el cálculo de superficie corporal quemada es diferente y requiere métodos específicos. Y son más vulnerables a las quemaduras profundas por la fragilidad de su piel

Las intoxicaciones ocurren en aproximadamente una de cada 250-300 visitas a un servicio de urgencias médicas, es decir, son muy frecuentes. La mayoría de las veces ocurren por descuidos con el manejo de medicación u otros elementos dañinos en el domicilio. En cuanto a los accidentes, lo que marca el nivel de urgencia es el mecanismo del accidente, la localización del daño y la evaluación física. Y siempre deberemos tener en cuenta o considerar la posibilidad de maltrato infantil.

Otros síntomas frecuentes fuera de estos cuatro grupos son las urgencias gastrointestinales, sobre todo vómitos y diarrea, que en las urgencias pediátricas deben valorarse de forma correcta ya que los niños tienden a una temprana deshidratación.

Protocolos de atención en urgencias pediátricas

La evidencia científica afirma que utilizar protocolos hospitalarios y vías clínicas estandarizadas hace que la atención en las urgencias pediátricas sea más eficiente. Esto ayuda a reducir los retrasos en el tratamiento y mejora los resultados. El protocolo de actuación general en los servicios de urgencias pediátricas suele ser el siguiente (Figura 1):

Figura 1. Fases de actuación en el servicio de urgencias pediátricas

Entre todos los protocolos de actuación en la urgencia pediátrica, se podrían destacar 3 aspectos por su especial diferenciación con el adulto: parada cardiorrespiratoria, triángulo de educación pediátrica y comunicación.

Parada cardiorrespiratoria

La patología tiempo-dependiente por excelencia [enlazar el anterior artículo aquí si lo creen conveniente]. En el ámbito pediátrico la causa no suele cardiaca, si no respiratoria. Esto y las características fisiológicas de los niños hasta la edad adolescente hacen que los protocolos de reanimación cardiopulmonar en pediatría sean diferentes, incluso entre rangos de edad dentro del ámbito pediátrico. Por ejemplo, las compresiones torácicas en lactantes no se realizan igual que en un niño 5 años, pero sí que en todos los rangos de edad se prioriza la administración de ventilaciones de forma importante.

Triángulo de evaluación pediátrica y triaje

El sistema de triaje de una urgencia pediátrica debe contemplar las particularidades del desarrollo infantil. Los sistemas de triaje, como el Sistema de Triaje de Manchester, tienen una adaptación especial a pediatría para priorizar adecuadamente la atención.

Además, la enfermera de triaje de urgencias pediátricas debe tener experiencia y formación. Los estudios indican que las enfermeras de urgencias generales son menos precisas en la clasificación del paciente pediátrico que el personal de enfermería de urgencias pediátricas. Y también se ha observado que la precisión en la priorización en el paciente pediátrico mejora cuando el personal de los servicios de urgencias pediátricas recibe formación sobre triaje en pediatría.

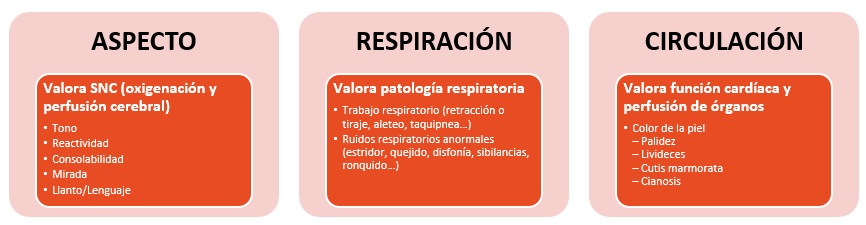

Para determinar la urgencia y necesidad de estabilización, se realiza con herramientas como el Triángulo de Evaluación Pediátrica y la secuencia ABCDE. El Triángulo de Evaluación Pediátrica se trata de una valoración rápida que se realiza en pocos segundos, sin tocar al paciente y preferiblemente se hará con el niño en brazos de los padres o con ellos cerca.

En este triángulo se evalúan tres parámetros observables (Figura 2): la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. Se evalúa simplemente si están o no afectados. Posteriormente, se realizará la secuencia ABCDE.

Figura 2. Diagrama de Triángulo de Evaluación Pediátrica. Modificada de N. Silva Higuero, E. Borrego Sánz, A. García Ruano. (2019, febrero 28)

Este enfoque sistemático permite no omitir ningún detalle importante, incluso en situaciones de máxima presión.

Comunicación efectiva con la familia

En el contexto de la urgencia pediátrica, el entorno familiar se considera parte integral del manejo clínico. Numerosos estudios y la práctica diaria respaldan que la presencia de padres o cuidadores durante la estabilización y los procedimientos mejora la percepción del dolor y la ansiedad tanto del niño como de su familia, siempre que no interfiera con la asistencia sanitaria.

Es fundamental mantener una actitud cordial para obtener la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Se debe permanecer constante y sin prejuicios hacia todos los pacientes y familiares. Esta dimensión comunicativa se puede entrenar y desarrollar.

Claves para una atención segura y eficaz en las urgencias pediátricas: medicación, formación y continuidad asistencial

El abordaje de las urgencias pediátricas no termina con la atención inmediata. Requiere medidas que garanticen precisión, formación continua del equipo y una adecuada coordinación con otros niveles asistenciales. En este sentido, existen varias estrategias que marcan la diferencia en la seguridad del proceso:

Precisión en la administración de medicamentos en la urgencia pediátrica

Uno de los riesgos más frecuentes en pediatría es el error en la dosificación de fármacos. Esto se debe, principalmente, a la necesidad de calcular dosis en función del peso, una tarea que puede volverse compleja y estresante en situaciones de urgencia y emergencia.

Por ello, los centros que atienden población pediátrica deben implementar protocolos estandarizados, así como sistemas codificados por colores basados en el peso que simplifiquen la administración de medicamentos y reduzcan posibles errores de medicación. Estas herramientas permiten actuar con rapidez, disminuir los fallos en la administración y aumentar la seguridad del paciente en las urgencias pediátricas.

Además, se ha demostrado que el uso de tarjetas de bolsillo, aplicaciones móviles y listas de verificación (checklist) mejora la adherencia a las guías clínicas y reduce las desviaciones durante la atención, especialmente en escenarios de alta presión como una reanimación cardiopulmonar.

Formación y entrenamiento del equipo sanitario

Conocer los protocolos es necesario, pero no suficiente. Para que se apliquen correctamente, es fundamental entrenar al personal mediante simulaciones clínicas realistas. La simulación clínica in situ, con participación de distintos perfiles profesionales, permiten fortalecer la comunicación interdisciplinar y la confianza en el equipo, consolidar habilidades no técnicas para actuar bajo presión y mejorar el uso del material específico para reforzar habilidades técnicas y la localización y funcionamiento de dicho material o aparataje.

Coordinación, transporte y continuidad asistencial

No todas las urgencias pueden resolverse en el área de urgencias. Algunas requieren ingreso hospitalario, cuidados intensivos o derivación a centros terciarios. Por eso, dentro del protocolo de atención hospitalaria hay que incluir criterios claros de en otras unidades; pautas bien definidas para el alta con seguimiento ambulatorio y acuerdos establecidos con centros de referencia que garanticen un traslado seguro y ordenado, sin poner en riesgo la estabilidad del paciente.

Este proceso, acompañado de procedimientos claramente definidos para la derivación y el transporte, garantiza que la atención iniciada en el área de urgencias pediátricas no se vea interrumpida y que el cuidado del paciente continúe de forma ininterrumpida y coordinada.

Las urgencias pediátricas son escenarios clínicos exigentes, donde el conocimiento técnico debe ir de la mano con la empatía y la organización. Disponer de protocolos claros y un enfoque centrado en el bienestar integral del menor permite actuar de manera más eficaz y segura. El reto no es solo salvar una vida, sino hacerlo cuidando también el proceso.

Bibliografía

- Asociación Española de Pediatría, & Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. (2020). Protocolos de Urgencias Pediátricas. Aeped.es. https://www.aeped.es/documentos/protocolos-urgencias-pediatricas

- Corazza, F., Arpone, M., & Tardini, G. (2023). Effectiveness of a Novel Tablet Application in Reducing Guideline Deviations During Pediatric Cardiac Arrest A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open, 6(8), e2327272. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.27272

- Cristallo, T., Walters, M., Scanlan, J., Doten, I., Demeter, T., & Colvin, D. (2021). Multidisciplinary, in situ simulation improves experienced caregiver confidence with high-risk pediatric emergencies. Pediatric Emergency Care, 37(9), 451–455. https://doi.org/10.1097/pec.0000000000001623

- N. Silva Higuero, E. Borrego Sánz, A. García Ruano. (2019, febrero 28). Obstrucción aguda de la vía respiratoria superior. Pediatría integral. https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2019-01/obstruccion-aguda-de-la-via-respiratoria-superior/

- Remick, K., Gausche-Hill, M., Joseph, M. M., Brown, K., Snow, S. K., Wright, J. L., AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS Committee on Pediatric Emergency Medicine and Section on Surgery, American College Of Emergency Physicians Pediatric Emergency Medicine Committee, & Emergency Nurses Association Pediatric Committee. (2018). Pediatric readiness in the Emergency Department. Pediatrics, 142(5), e20182459. https://doi.org/10.1542/peds.2018-2459